Lugar: Facultad de Educación, Universidad Católica de la Santísima Concepción, Concepción, Chile.

Fechas: 2-3 de septiembre de 2026.

En los últimos años, la crítica viene poniendo el foco de atención en dos líneas disímiles en las teorías del arte que discurren de forma paralela a partir del siglo XVI. Por un lado, las poéticas de la completitud, que conciben la belleza artística de una obra bajo los parámetros de simetría, armonía, justa proporción, perfección y finitud (Biagini 2015: 28). Por otro lado, las poéticas de signo contrario que tienden hacia la incompletitud, pues rechazando la perfectibilidad en el arte, parten de la irregularidad y elevan a categoría estética lo inacabado, lo fragmentario, lo infinito, lo ilegible. Esta línea que se desarrolla de forma ininterrumpida desde el Cinquecento llega a su máximo apogeo con la literatura y arte posmodernistas, y, de esta forma, entronca con diversas propuestas que, a nivel teórico, se desarrollan a partir de los años sesenta, como la “metamorfosis del círculo” de Georges Poulet (1961), opera aperta de Umberto Eco (1962) o el rizoma de Delueze y Guattari (1980), entre otros.

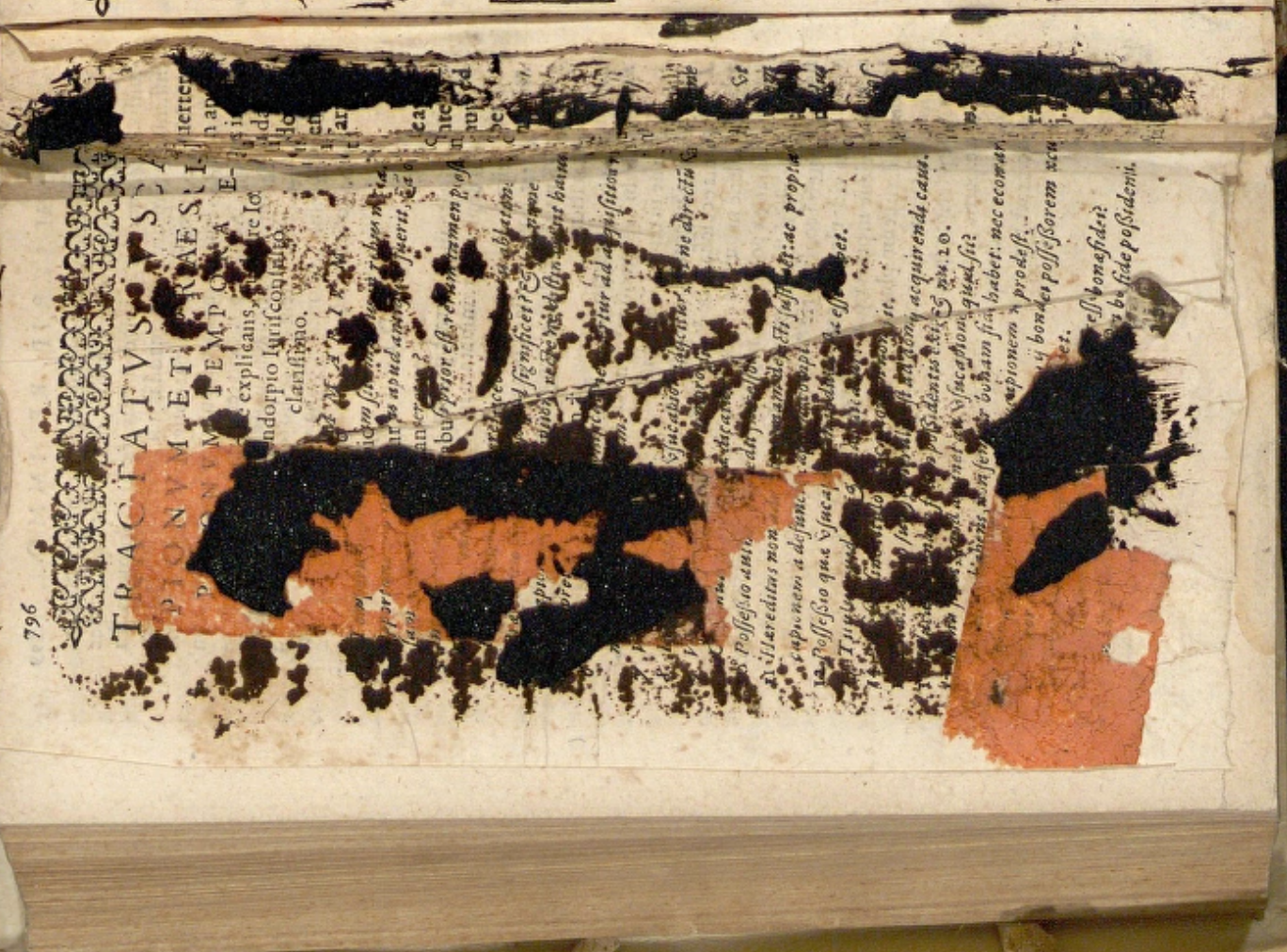

En esta consideración de la obra abierta e inacabada juega un papel fundamental todo el desarrollo teórico que pone el foco de atención en el acto de recepción, en el que el lector activo juega un rol fundamental a la hora de interpretar “los espacios de indeterminación” del texto (Iser). De ahí que cada lectura se considere como “única” y “diferente”, y la “obra en proceso” sea susceptible de ser siempre reinterpretada en cada lectura (Eco). En la línea de estas perspectivas teóricas se sitúan aquellas obras que reflejan estos fenómenos a través de una escritura que simula la ilegibilidad, como la teoría de las “cancellature” de Isgrò, las logofagias (Blesa 1998), las escrituras asémicas (Gache 2006), algorítmicas, etc. El silencio, lo indeterminado, el vacío, conforman en estas poéticas de lo inacabado tanto “una experiencia estética compleja”, como una subversión de la linealidad y lo concluso, que va más allá de su mero carácter lúdico y experimental, y desde la que se elabora una concienzuda crítica social y de las estructuras de poder que reproduce que el lenguaje (Aznar 2024).

Desde el proyecto “NON FINITO. Figuraciones de lo inacabado en la literatura hispánica contemporánea” se invita a todos/as aquellos/as especialistas interesados/as en la materia a reflexionar en común sobre las diferentes representaciones que ese inacabamiento artístico ha adoptado a través del silencio, tanto a nivel temático como retórico formal, mediante el uso del blanco, del negro, de las tachaduras, borrones, caligrafías ilegibles, glitch, el ruido, la música, la imagen, etc. Las propuestas girarán en torno al estudio de la configuración de las distintas estéticas del silencio en la literatura y arte hispánicos (cine, fotografía, pintura, música) de los siglos XX y XXI.

Posibles líneas temáticas:

- Dualidad de la palabra y el silencio en la literatura contemporánea.

- El silencio en la escena teatral.

- El silencio y lo inacabado en las “poéticas negativas”.

- Tematización del silencio en la literatura y en el arte (cine, música, pintura, música) contemporáneos.

- Representaciones formales del silencio, a través de los colores (blanco/negro), tachaduras, borrones, ruidos, música, imagen, etc.

Bibliografía:

Aznar, Mario (2024). “Ética y estética de lo ilegible”. Cuadernos hispanoamericanos, 889, pp. 54-57.

Balló, Jordi (2000). Imágenes del silencio: los motivos visuales en el cine. Barcelona: Anagrama.

Biagini, Enza (2015). “Non finito e le teorie dell’incompiutezza”. Non finito, opera interrota e modernità. Firenze: Firenze University Press, pp.19-52.

Blesa, Túa (1998). Logofagias. Los trazos del silencio. Universidad de Zaragoza: Tropelías.

Castilla del Pino, Carlos (1992). El silencio. Madrid: Alianza.

Colodro, Max (2004). El silencio en la palabra. Aproximaciones a lo innombrable. México: Siglo XXI editores.

Cussen, Felipe (2022). La oficina de la nada. Poéticas negativas contemporáneas. Madrid: Siruela.

Dolfi, Anna (ed.) (2015). Non finito, opera interrota e modernità. Firenze: Firenze University Press.

Eco, Umberto (1984 [1962]). Obra abierta. Barcelona: Ariel.

Gache, Belén (2006). Escrituras nómades, del libro perdido al hipertexto. Gijón: TREA.

Labraña, Marcela (2017). Ensayos sobre el silencio. Gestos, mapas y colores. Madrid: Siruela.

Picard, Max (1971). El mundo del silencio: ensayo. Caracas: Monte Ávila Editores.

Rodríguez, Juan Carlos (1994). La poesía, la música y el silencio (De Mallarmé a Wittgenstein). Sevilla: Editorial Renacimiento.

Sánchez Trigueros, Antonio (1992). “La poética del silencio”. Teatro: revista de estudios teatrales, 1: 75-86.

Sontag, Susan (1985). “La estética del silencio”. Estilos radicales: ensayos. Barcelona: Muchnik Editores.

Steiner, George (1982). Lenguaje y silencio. Barcelona: Gedisa.

Envío de propuestas:

Se recibirán propuestas en español, que deberán ser inéditas y originales, hasta el 8 de febrero de 2026. Será necesario que los/as autores/as envíen a las organizadoras del congreso sus datos personales (Nombre, apellidos y afiliación institucional), título y resumen de máximo 300 palabras. El envío se realiza al correo electrónico congresointernacionalesteticas@gmail.com

Además, cabrá la posibilidad de presentar propuestas de paneles o mesas de ponencias. En este caso, será el/la coordinador/a de la mesa la persona encargada de remitir a la organización toda la información.

Cada ponencia tendrá una duración máxima de 20 minutos.

Cuotas:

Tanto la participación al congreso como la asistencia como oyente será gratuita.

Fechas:

Envío de propuestas: hasta el 8 de febrero de 2026.

Aceptación de las propuestas: 31 de marzo de 2026.

Celebración del congreso: de forma presencial del 2 al 3 de septiembre de 2026.

Publicación:

Se prevé la publicación de los resultados del congreso en un monográfico de revista, indexada y reconocida en ámbito internacional.

Coordinación:

Yenny Ariz Castillo (Universidad Católica de la Santísima Concepción)

María Martínez Deyros (Universidad de Valladolid)

Comité Organizador:

Eduardo Aguayo Rodríguez (Universidad Católica de la Santísima Concepción, Chile)

Carlos Poza Molina (Universidad Católica de la Santísima Concepción, Chile)

Mónica Tapia (Universidad Católica de la Santísima Concepción, Chile)

Semillero «Estudios de poesía chilena y contemporánea» (Grupo de investigación UCSC)

Noemí Alonso Nicolás (Universidad de Valladolid)

Comité Científico:

Paola Alarcón Hernández (Universidad de Concepción, Chile)

Macarena Areco (Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile)

Víctor Barrera Enderle (Universidad Autónoma de Nuevo León, México)

Martina Bortignon (Universidad Adolfo Ibáñez, Chile)

Ronald Campos López (Universidad de Costa Rica, Costa Rica)

Juan Carlos Cruz Suárez (Universidad de Estocolmo, Suecia)

Felipe Cussen (Universidad de Santiago de Chile, Chile)

Ágata Draus-Klobucka (Universidad de Wroclaw, Polonia)

Isabel Exner (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Alemania)

Cecilia García Huidobro (Universidad Diego Portales, Chile)

Teresa Gómez Trueba (Universidad de Valladolid, España)

Biviana del Pilar Hernández Ojeda (Universidad de Concepción, Chile)

Marcela Labraña (Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile)

María del Mar Mañas Martínez (Universidad Complutense de Madrid)

Cristina Mondragón (Universidad de Lausana, Suiza)

Francisca Noguerol (Universidad de Salamanca, España)

Clicie Nunes Adao (Universidad de Concepción, Chile)

Xaquín Núñez Sabarís (Universidade do Minho, Portugal)

Sabrina Riva (Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina)

Magda Sepúlveda Eriz (Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile)

Manuel Ángel Vázquez Medel (Universidad de Sevilla, España)

Lauro Zavala (Universidad Autónoma Metropolitana – Xochimilco, México)

Contacto: congresointernacionalesteticas@gmail.com

Este congreso se enmarca dentro de las actividades promovidas por el proyecto de I+D “NON FINITO. Figuraciones de lo inacabado en la literatura hispánica contemporánea” (PID2024-155902NB-I00), financiado por MCIU/AEI/ 10.13039/501100011033/FEDER, UE.